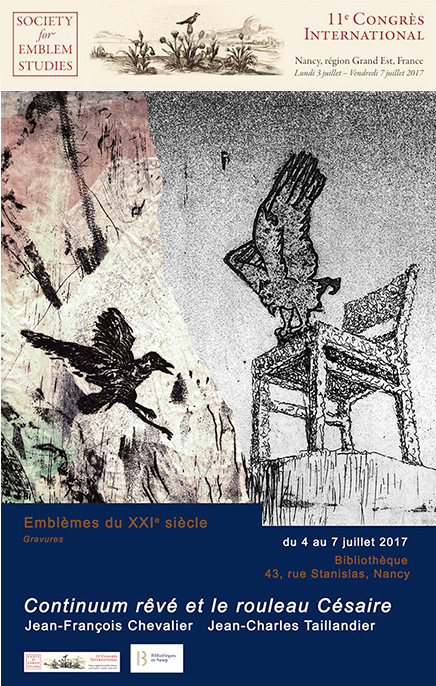

Continuum rêvé et le rouleau Césaire, vue de l’exposition

Bibliothèque Stanislas, Nancy © jc Taillandier

L’exposition Continuum rêvé et le rouleau Césaire que Jean-François Chevalier et moi-même avons présentée dans le décor feutré de la Bibliothèque Stanislas, sous les auspices du 11e Congrès International d’études sur l’emblème, s’est tenue à Nancy du 3 au 7 juillet 2017. Elle est désormais close. Du haut de sa majesté de plâtre, le roi Stanislas ne méditera plus sur nos deux propositions graphiques qui renouvellent, selon nos sensibilités propres, le genre de l’emblème : Jean-François Chevalier puise dans l’intime les secrets de l’emblème pour composer un recueil gravé ; quant à moi , j’ai déroulé sur table l’énigme gravée de mon rouleau Césaire (voir article précédent), censée présenter au public une découverte archéologique majeure, mais inventée de toutes pièces… Deux approches différentes pour associer image et texte, et marier les alchimies de l’encre sur le cuivre, au service d’un imaginaire.

Le propre de l’emblème est d’accompagner une image avec un titre, un texte et une morale, selon les règles et les habitudes en vigueur aux XVI et XVIIe siècles. Les collections de la Bibliothèque Stanislas de Nancy sont riches d’exemples fameux de livres d’emblèmes. Ils sont désormais répertoriés à l’exemple de cette gravure de Jacques Callot « rien de rude ne l’épouvante », placée en frontispice de l’affiche, et qui a servi de logo au congrès : un chardonneret perché sur un chardon. D’où l’à-propos de ce congrès international à Nancy à l’initiative de Paulette Choné, Professeur émérite des Universités et membre du Bureau de la Society for Emblem Studies, attirant l’attention des chercheurs spécialisés dans les domaines les plus variés : histoire de l’art et des arts décoratifs, histoire littéraire, histoire du livre et de l’illustration, iconographie, symbolique, théorie de la représentation, philosophie, histoire sociale et culturelle, sciences de la nature, informatique.

Continuum rêvé et le rouleau Césaire. Emblèmes du XXIe siècle.

On n’en a jamais fini avec les emblèmes ! Le congrès a inspiré nos deux propositions plastiques qui approfondissent la tension entre une image et un texte complices. Nous nous aventurons à explorer les secrets de l’emblème, qui correspondent à l’une des préoccupations des chercheurs : « Qu’est-ce que faire un emblème ? »

Jean-François Chevalier réalise un recueil de dix-neuf emblèmes gravés, dont les motifs sont choisis, par reflet analogique, parmi les références d’un vécu intime. Avec les « écritures » de Paulette Choné, ces images parlées et multiples développent et réhabilitent la pensée d’un Continuum rêvé.

L’énigme du rouleau Césaire compose, quant à elle, une bande de fragments gravés sur papier japon, longue de dix-neuf mètres, et à exemplaire unique, dont certains détails révèlent des motifs emblématiques. Pièce maîtresse de fouilles archéologiques de pure fiction, comme le récit qui l’accompagne (Editions La Dragonne, Nancy, 2001), elle s’inscrit pleinement dans cette démarche exploratoire de l’image et du texte.

Jean-François CHEVALIER (textes de Paulette CHONÉ), Continuum rêvé

recueil gravé, planche 4 © jc Taillandier

Jean-François Chevalier a présenté l’image de l’oiseau sur la chaise dans un travail antérieur de sculpture revisitée aujourd’hui en gravure à l’eau-forte. De là naît le trouble, vertu d’une poésie de l’image, que le spectateur reçoit avec sa propre subjectivité. Accompagnée du texte en regard que lui consacre Paulette Choné, l’emblème a pris forme :

Naturellement

vautour de faillite et de honte

un demi-siècle sous le derrière

du grand-père

t’apprit à fond le pavé de la cuisine

Il n’est pas de serre qui ne s’émousse.

Mon travail gravé, dans le rouleau, accueille aussi la présence de l’oiseau. Elle s’actualise d’une relecture poétique et vivante, confrontant la matière volatile de toute vie à la pesanteur du destin et des éléments. De multiples motifs hermétiques se répètent et dialoguent tout au long de ce déroulé imaginaire. Devenu irréel et poétique, cet univers amène d’autres questionnements à notre monde contemporain auxquels participe le langage plastique (assemblage papier-image-couleur-texte-affabulation)…

Dans la préface qui accompagne le récit, Jean-François Clément souligne que « Jean-Charles Taillandier lui-même, au premier regard, donne le statut de canular à cette création. Un canular est seulement un jeu qui vise à créer des doutes sur la légitimité de nos croyances, en nous faisant abandonner la posture fictionnelle, mais son but est aussi parfois de déstabiliser les institutions. Il s’oppose donc à la supercherie et au faux. »

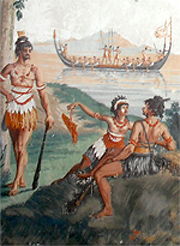

Jean-Charles TAILLANDIER , L’énigme du rouleau Césaire

gravures et collages sur papier japon (détails fragments 6 et 4, longueur 60 et 50 cm).

Continuum rêvé et le rouleau Césaire, vue de l’exposition

Bibliothèque Stanislas, Nancy © jc Taillandier

Contacts :

– Le site des amis des études emblèmistes en France : https://aeef.hypotheses.org

– Le site de la society for emblem studies : http://www.emblemstudies.org

– Le site de Jean-François Chevalier, graveur : http://www.jeanfrancoischevalier.com/

– Le site de Jean-Charles Taillandier, graveur : http://www.taillandier-art.com/

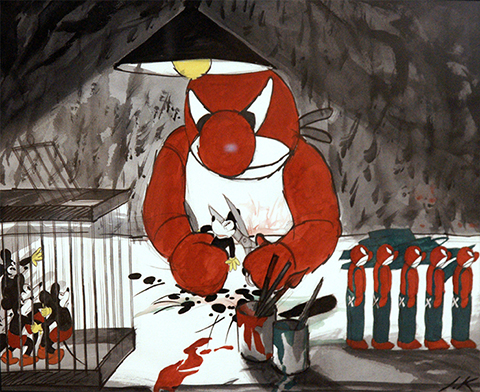

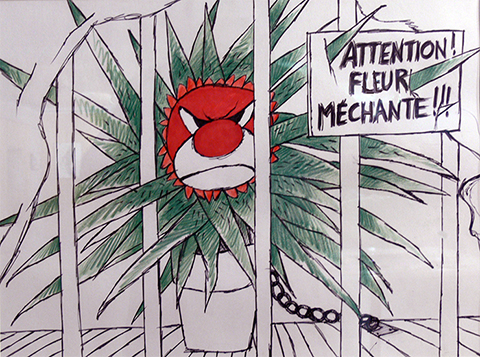

Jacques KOSKOWITZ, « Les Rouge-verts », dessins sur papier, 50×70 cm, années 80. ©jm Dandoy

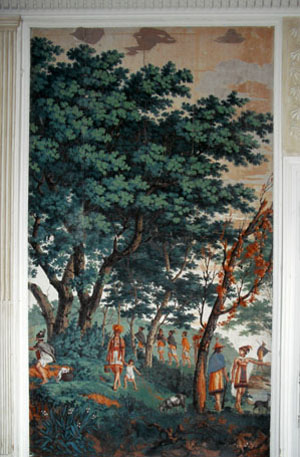

Jacques KOSKOWITZ, « Les Rouge-verts », dessins sur papier, 50×70 cm, années 80. ©jm Dandoy Les Journées du Patrimoine offrent l’intérêt très plaisant, le temps d’un week-end, d’associer la découverte d’une richesse artistique locale à l’inattendu, dévoilant la grande et la petite Histoire dans des lieux parfois surprenants. Qui aurait pu imaginer, par exemple, la présence du célèbre navigateur explorateur britannique Capitaine Cook dans la salle des mariages feutrée d’un Hôtel de ville en Lorraine, à quelques encablures de Nancy ! Qui plus est, combien de futurs époux cérémonieusement debout et attentionnés devant Monsieur le Maire sont conscients de l’épisode dramatique et historique qui se joue, depuis plus de deux siècles, sur le mur en fond de salle ? Et à l’autre extrémité du globe …

Les Journées du Patrimoine offrent l’intérêt très plaisant, le temps d’un week-end, d’associer la découverte d’une richesse artistique locale à l’inattendu, dévoilant la grande et la petite Histoire dans des lieux parfois surprenants. Qui aurait pu imaginer, par exemple, la présence du célèbre navigateur explorateur britannique Capitaine Cook dans la salle des mariages feutrée d’un Hôtel de ville en Lorraine, à quelques encablures de Nancy ! Qui plus est, combien de futurs époux cérémonieusement debout et attentionnés devant Monsieur le Maire sont conscients de l’épisode dramatique et historique qui se joue, depuis plus de deux siècles, sur le mur en fond de salle ? Et à l’autre extrémité du globe …

(1)

(1)