Étiquette : peinture

Portraits des Lumières

Je reviens avec cet article à une série de dessins déjà anciens intitulée « Portraits des Lumières » dont l’exposition inaugurale eut lieu en 2005 à la bibliothèque Stanislas de Nancy, dans le cadre du programme de Nancy 2005, le temps des Lumières. Un commentaire sur l’un des 33 dessins composant la série avait fait l’objet d’un précédent article, Le peintre et son modèle, à propos d’un dessin inspiré d’un portrait d’Anne-Marie Drant, peint vers 1785 par Dominique Pergaud qui était aussi son époux (Musée Charles de Bruyères de Remiremont). Dans ses grandes lignes, mon projet était de travailler la thématique du portrait, prenant prétexte de sources iconographiques conservées dans les collections publiques ou privées de Lorraine, visages lointains, célèbres ou anonymes ayant vécu au XVIIIe siècle en Lorraine.

Mais il ne s’agissait bien que de prétexte : une béance de plus de deux siècles m’offrait en partage l’apparence physique de parfait(e)s inconnu(e)s d’un autre espace temps, qu’aucune connivence ne pouvait combler. Prenant prétexte de ce regard lointain que l’artiste avait immortalisé par son pinceau sur sa toile, je m’inventais un nouveau personnage et je butais sur son énigme qu’une seule ressource pouvait combler : mon imaginaire… Un imaginaire d’autant plus attisé que le personnage représenté par le peintre était étranger à la grande Histoire et promis à un éternel anonymat. Et je parachevais ma démarche de dessinateur en associant à ce lot de personnages d’époque révolue quelques autres purement virtuels.

Ce qui m’intéressait était d’approcher la thématique du temps, de la trace, et dans ce basculement d’une vérité qui nous échappe inexorablement, au profit de l’invention et du faux-semblant. S’en est suivit cette série de 33 portraits fantasmatiques, réalisés dans un format 80 x 100 cm à l’encre de Chine et pinceau sur un marouflage de papier orientaux préalablement travaillé par gravure au monotype avec des encres grasses. Soit donc pour chaque dessin plusieurs couches de papier superposées et collées.

Depuis 2005, la série complète des dessins est conservée dans un coffret de bois verni à l’abri de la lumière, mais quelle ne fut pas ma surprise en soulevant récemment son couvercle : l’huile de lin parcimonieusement mélangée à l’encre grasse de la gravure avait par endroits contaminé les fibres des papiers, parcheminant par endroit les visages d’une belle coloration brune et chaude. C’était mon projet esthétique d’outrepasser le temps par une simple tentative de dessin, de porter vers un ailleurs ce qu’une main anonyme pensait fixer à jamais, et voici que la chimie naturelle continuait l’œuvre, au gré de sa fantaisie. J’y retrouvais l’esprit de mes fantasmagories, mais nourri et embelli d’une patine du temps qui m’enchante. Voici quelques uns de ces portraits présentés ci-dessous :

Louis-Ferdinand de Nesle, dit « Gervais« , directeur des jardins de François III, (vers 1750), d’après peinture anonyme.

d’après peinture attribuée à Pierre Gobert, Musée lorrain de Nancy.

d’après peinture de Nicolas Dupuis – Musée des Beaux-Arts de Nancy.

d’après peinture de Charles Louis Chéron – Musée du Château de Lunéville).

d’après peinture anonyme , Musée de la faculté de médecine de Nancy.

d’après gravure – Bibliothèque Municipale de Nancy.

Jacques Koskowitz, la rigueur dans l’art

Artiste lorrain, Jacques Koskowitz (1932-1997) a vécu quarante ans à Vandoeuvre. Sa ville lui rend aujourd’hui hommage en donnant son nom à la salle d’exposition de la Ferme du Charmois où une exposition de ses peintures, dessins et sculptures est présentée au public (*). C’est une opportunité trop rare de découvrir l’œuvre rigoureuse, multiforme et sans concession, à l’image de son auteur.

Haut : Jacques KOSKOWITZ, « Café mon enfant », huile sur toile, 60×80 cm;

Cette peinture a le même titre que la biographie de JK dans laquelle il raconte son enfance dans le café de son père.

Bas : – Portrait de Jacques Koskowitz / personnage en carton peint, h.170 cm. © jc Taillandier

– Portrait de Jeannine Rollot, huile sur toile, détail, vers 1970 / Personnage, carton, détail.©Blog les amis de JK.

Les débuts

Pédagogue inspiré en lycée, école normale puis école des beaux-arts, il a transmis à de nombreux élèves sa vaste connaissance de l’art et au-delà, la culture de son époque. Insufflant savoir technique et vagabondage érudit parmi les grandes oeuvres du passé, il offrait à chaque étudiant plus qu’un savoir, il ouvrait le regard. En grand admirateur de Van Gogh, qu’il appelait fraternellement Vincent, il en lisait assidûment Les lettres à son frère Théo. Je dis fraternellement car il partageait sans doute intimement avec lui une précarité de vie teintée d’absolu dans une société qui ne reconnut pas son œuvre à sa juste valeur. Artiste à multiples facettes, il se tournera vers la production de films d’art pour FR3 consacrant des courts métrages à l’ensemble de ses pairs lorrains tels Ligier Richier, Georges de La Tour ou Claude le Lorrain, ou vers le décor de théâtre, ou la création d’affiches, la bande dessinée. Dès les années 60, il ne cessera de peindre, d’abord à la manière de Cézanne et Van Gogh, pour aboutir dans les années 70 à une peinture très personnelle à la limite de l’abstraction, et avant un retour tardif au figuratif. Dès 1976 naîtront les Rouges Verts, ces clowns diaboliques et féroces créés avec son ami Michel Piotrkowski pour la troupe de théâtre « Piotr et Ko… et à la musique Bichou« .

J’ai côtoyé et apprécié longtemps Jacques Koskowitz, cet homme secret et silencieux, voire taciturne, qui faisait partie du petit groupe d’artistes fondateurs de la galerie d’art contemporain associative Lillebonne de Nancy. Sa peinture violente et acérée, rigoureusement construite lui sortait du cœur comme un cri, éclaboussant à notre regard une colère et sans doute une douleur. Douleur née d’une enfance vécue pendant la guerre et l’Occupation, et surtout générée de son sort d’appelé pendant la guerre d’Algérie. Par-delà l’apparence paisible de l’artiste, souriante et d’une humanité débordante, sa peinture en est paradoxalement sa face cachée qui braque en miroir la violence et la cruauté du monde. Terrible arme accusatrice que cette peinture ancrée dans son siècle, dans la lignée directe d’un Goya. Une violence sourde nourrit sa peinture et sa sculpture, mais qui ne s’installe jamais dans le confort d’un langage abouti. Il était ainsi, « Kosko », déroutant son fidèle public vers des voies inattendues, à la poursuite de territoires inexplorés, dont lui-seul en pressentait la cohérence. Il en fut ainsi de ses premiers portraits de pur classicisme des années 60, d’un figuratif évoluant progressivement vers l’abstraction avant un retour au figuratif. Son œuvre est une quête d’une vérité intime qui se joue des classifications esthétiques.

Haut : Jacques KOSKOWITZ, « paysage », huile sur toile, 80×33 cm, années 60.

Haut : Jacques KOSKOWITZ, « paysage », huile sur toile, 80×33 cm, années 60.

Paysage ou portrait ? Une anamorphose présente un visage qui se desssine sur le paysage.© jc Taillandier

Bas : Sans titre, huile sur toile, 60×80 cm, vers 1970.©jm Dandoy

Dans une interview (La phrase et le reste, N°1, mars 1971) il questionne l’attirante blancheur de la toile encore vierge, avant le premier coup de pinceau qui scellera la rupture d’une harmonie préétablie, celle d’une lumière pure approchée par Malévitch et son carré blanc sur fond blanc… Absolu impossible de la peinture tout geste du peintre ne serait alors qu’une main tendue à « l’édification de la Règle parfaite ». Des plages de blanc surgissent dans la violence colorée de ses toiles, elles sont autant de trous d’air et de respiration dans l’échancrure des formes et la violence des couleurs.

Il mettra à contribution tout son vocabulaire plastique au service exclusif de cette vérité intime et fondamentale : violence du trait, du rythme, des lignes de force et des couleurs primaires qui transfigureront ces visages émaciés en masques ouverts à la béance du dedans, ou la frontière entre terre et ciel de ses paysages en geste rageur débarrassé de toute préoccupation du motif, impulsé du plus profond de son être. Ce geste qui strie l’espace, le lacère et le déchire est le geste fondateur du peintre solitaire, qui, comme il le citait lui-même « s’inscrit dans la durée, dans un travail en profondeur ».

Jacques KOSKOWITZ, « tête de chien », h 40 cm / Boîte assemblage, carton, 25x30x25 cm.©jc Taillandier

Ses personnages en carton ou bois, longilignes et colorés apparaissent dès 1976, sur la scène du théâtre, mais aussi en situation dans des lieux ouverts et quelquefois saugrenus. Hiératiques et froids, ils semblent tout droits sortis d’un univers de science-fiction, et sont acteurs muets d’un « théâtre de l’immobilité ». L’utilisation de la troisième dimension est récurrente dans son œuvre, à l’extrême enfermant ses personnages clownesques dans des espaces confinés, métaphore d’une télévision omniprésente condensant dans sa boîte noire la violence du monde et le formatage des têtes… Ce cri de révolte de l’art sort du cadre étroit de la peinture dont le langage exclusif serait désormais tenu pour trop traditionnel et trop respectueux… Nous ne sommes plus dans l’exacerbation d’une révolte portée par l’expressionnisme des années 20. Ces personnages de carton sont bientôt rejoints par les Rouges-verts, deux clowns ricanants et cruels, émissaires du Mal dans un cirque de violence et de dérision. Ils sont les mutants agressifs des créatures burlesques et diaboliques, les Pim Pam Poum, les Flash Gordon, les Pieds Nickelés qui peuplaient ses BD de jeunesse et l’enchantaient. Mais l’innocence a été perdue au contact de la cruauté du monde… Les Rouges-verts habiteront aussi sa peinture à la fin de sa vie, et leur humour grinçant peuplera surtout de nombreux dessins emplis de dérision cruelle et de désenchantement.

Jacques KOSKOWITZ, « Les Rouge-verts », dessins sur papier, 50×70 cm, années 80. ©jm Dandoy

Jacques KOSKOWITZ, « Les Rouge-verts », dessins sur papier, 50×70 cm, années 80. ©jm Dandoy

Plus qu’un peintre, Jacques Koskowitz était un plasticien. Il mettait à contribution de son message de révolte, toutes les ressources de la peinture, de la sculpture et du spectacle vivant, sans aucune concession aux modes. Nous pouvons sans doute parler à son propos de peinture tragique, d’une même peinture tragique qui animait Soutine, parce qu’elle traverse un temps tragique et que sa vie fut, elle-même, intimement traversée de tension et de désillusions.

Mais toutefois, l’optimisme n’y est pas absent. Le propos consiste à tenir tête, à dénoncer et à peindre encore, avec une foi inébranlable dans l’art. Il l’a écrit en ces mots :

« L’homme vieilli se refuserait de croire à l’incapacité qu’il serait de fixer la lumière intense qui, un court instant, d’une manière fulgurante avait ébloui le premier homme.

La dernière image qui nous reste de ce songe inconscient est celle de l’homme traçant l’ultime ligne du dessin. » (Jacques Koskowitz, La phrase et le reste, hiver 1977)

(*) Exposition présentée du 19/09 au 13/10/2016 à la Ferme du Charmois de Vandoeuvre-lès-Nancy, et rendue possible par la collaboration et le prêt d’œuvres par la famille et par les membres de l’Association des amis de Jacques Koskowitz.

Pour plus de renseignements sur l’artiste :

– Blog des amis de Jacques Koskowitz

– Blog Jean Michel Marche

– Association des Amis de Jacques Koskowitz,

14 rue du cheval blanc, 54000 Nancy, tel +33 (0)3 83 27 29 02.

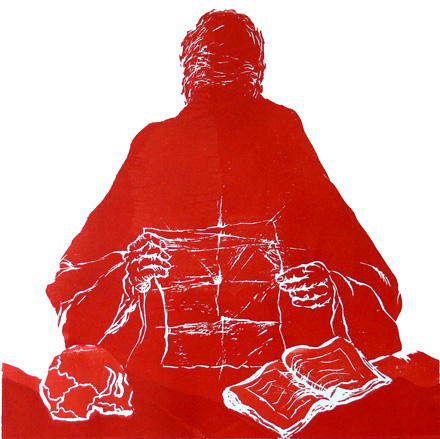

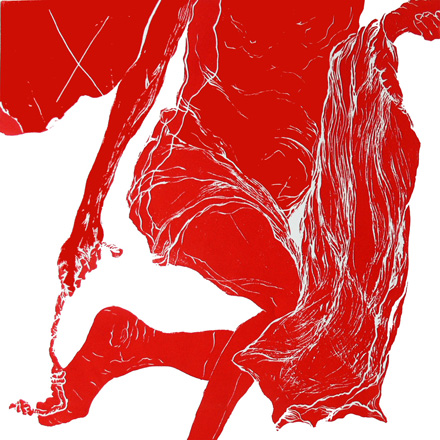

Rouge est la couleur du mystère

Je reviens dans ce blog vers la gravure que j’avais délaissée depuis quelque temps au profit du dessin. L’actualité me conduit vers un retour à la gravure, en la circonstance après réflexion à la xylographie, simplificatrice dans son langage et son épure. Ce projet prendra la forme d’une suite gravée dont plusieurs planches sont présentées ici. C’est, comme ce le fut déjà en plusieurs circonstances, l’examen réfléchi de répondre à une invitation : vous plairait-il de porter votre regard sur le peintre Georges de la Tour ? Une question, en sorte, née de l’actualité artistique du moment.

Le Musée départemental Georges de la Tour, de Vic sur Seille, Moselle, vient de clore une magnifique exposition «Saint Jérôme & Georges de la Tour», présentée en collaboration avec le Musée du Louvre, à l’occasion du 10e anniversaire de l’ouverture du Musée (*). Centré sur la figure de Saint Gérôme, un parcours de seize peintures, parmi lesquelles la dernière œuvre redécouverte, le Saint Gérôme lisant du Musée National du Prado, nous dévoila une thématique chère au peintre et nous éclaira sur son processus de création. Réapparu en pleine lumière après trois siècles d’oubli, ce grand maître du clair-obscur est admiré, a retrouvé son rang, et l’exposition souleva le voile des incertitudes, affirmant le jugement sur cette oeuvre rare et énigmatique. Une trentaine de peintures sont authentifiées à ce jour, réparties dans les plus grands musées internationaux et quelques unes appartiennent aux musées de Lorraine qui l’ont vu naître et mourir.

Georges de la Tour (atelier-Etienne de la Tour ?) , Saint Gérôme lisant – Musée Historique lorrain, Nancy, huile sur toile 95×72 cm

Le Saint Jean Baptiste dans le désert (Musée départemental de Vic sur Seille) ou La Femme à la puce (Musée historique lorrain de Nancy) suffirait à persuader de la singularité du génie. D’après les historiens (**), c’est bien peu au regard de ce que fut sa production soumise au destin des plus tragiques de la Lorraine de ce temps. Porter son regard sur Georges de la Tour est une proposition intimidante, celle d’approcher un grand maître, dont l’homme et l’oeuvre se parent de mystère.

Cette singularité est telle que l’oeuvre m’échappe par manque de repère. Ou plutôt si je l’admire tant, c’est parce que cette oeuvre échappe au temps et parle directement à moi-même. L’histoire de l’art l’inscrit aux côtés des plus grands maîtres, Claude Lorrain, Vermeer ou Rembrandt. Influencé par Caravage, il est le peintre naturaliste des humbles et glorifie l’homme dans sa singularité, sa solitude, jusqu’à l’ascèse.

Mais toute classification est trop simpliste. Il n’est pas uniquement question d’histoire de l’art dans ce propos. Georges de la Tour habite notre inconscient. Peintre des Nuits et d’éclairs rougissants où la vérité d’un visage s’ouvre à la flamme d’une simple torche, il éveille à notre mémoire collective d’autres incendies, d’une violence plus sourde sans doute que fut le noir d’encre des Misères et des Malheurs de la guerre de son contemporain et graveur Jacques Callot. Je parcours souvent ces routes de Lorraine et l’ombre de ces maîtres habite ces terres noires, à l’approche des vestiges du château épiscopal de Vic sur Seille et de ces pays du sel. L’esprit comble à sa façon ce que l’histoire ne sait pas (encore) écrire puisque nous ne savons presque rien de l’homme : pas de portrait, à peine quelques lignes manuscrites dans de rares actes d’état civil ou notariaux, pas d’objet lui ayant appartenu, pas de maison. Si peu de traces non plus dans les mémoires du temps à Lunéville où il meurt en 1652,dans la gloire et l’opulence. Tiraillé entre une allégeance au roi de France ou au duc de Lorraine, on le verra au cœur des désastres de la guerre de Trente ans qui ravage villes et campagnes, puissant « Peintre ordinaire du Roi », entouré d’apprentis.

Intimement il faisait de sa toile un espace suffisamment vaste pour y peindre l’humain dans l’infini de son silence et de sa singularité : présence frontale, regard baissé tourné vers le dedans de soi, mur nu, nul décor ou besoin de ciel ou de paysage, seulement la lumière et l’ombre, et le rouge prédominant. Rouge des feux, de la furie de la soldatesque, couleur de colère et de révolte, où rouge des plus beaux atours des Mangeurs de pois (Berlin-Staatliche Museen) et du vieillard pensif (San Francisco-De Young Memorial Museum), appuyé sur son bâton. Ou rouge symbolisant l’autorité religieuse, la spiritualité des Saint Jérôme lisant et Saint Jérôme pénitent, voire rouge mystique de l’Adoration des bergers… Rouge est la couleur de prédilection, souveraine, dans une palette colorée restreinte et attendrie où dominent les noirs, les ocres et les bruns. Elle côtoie dans ses peintures de Nuits, la main qui vient camoufler la lumière de la bougie, pour dissoudre l’éclat trop fort d’une vérité, ou attirer comme la mouche l’œil du spectateur vers l’antre du tableau. Car nous voici revenus à la peinture, rien qu’à la peinture qui invite à regarder ce qui se trame derrière le visible, dans cette géométrie prodigieuse des lignes et des masses qui sous-tend ce spectacle… Le ballet s’organise autour du visage et des mains. Tout respire quiétude, le geste est lent, posé, figé même, mais un jeu savant dans les regards et les mains donne la clé. Par exemple, dans l’Adoration des bergers (Musée du Louvre), l’enfant Jésus au berceau est le centre des lignes de force vers qui convergent les regards des personnages groupés en arc de cercle, Joseph, la servante, le berger et l’homme au bâton. Seul le regard de la Vierge se détache loin devant, en direction de la source lumineuse de la flamme. Elle est Élue dans la peinture par la grâce de son regard.

Que dire aussi de Job et sa femme (Epinal, Musée départemental des Vosges) où dans ce tableau, la géométrie se pare de toutes les audaces. La femme de Job a le corps immense étiré à l’extrême jusqu’au bord supérieur de la toile, plongeant son regard dans le regard éploré de Job. Sa tête cogne le bord du tableau, comme trop étroit pour elle. Cette peinture magnifique, non datée mais sans doute tardive dans sa production, est, d’après les spécialistes (cf Jacques Thuillier) la dernière conservée qui soit entièrement de la main du peintre.

Plutôt que la femme de Job, ne pourrait-on pas y voir le génie de Georges de la Tour trop à l’étroit dans son siècle de peinture, qui vient vers nous, plus vivant que jamais…

Jean-Charles Taillandier – Rouge est la couleur du mystère (1-19-10-11-4-7-2), gravures sur bois, 30 x 30 cm, année 2015.

D’autres commentaires personnels sur Rouge est la couleur du mystère sont consultables sur ce site.

(*) Musée Georges de la Tour, Vic sur Seille, Conseil Général de la Moselle, www.cg57.fr

Très beau livre-catalogue.

(**) Paulette Choné, Georges de la Tour : un peintre lorrain au XVIIe siècle, Tournai, Casterman, coll. « Les Beaux Livres du Patrimoine », 1996.

Jacques Thuillier, Georges de la Tour, coll. »Les grandes monographies », Flammarion, 1992-2012.

« Shablon »… peintures de Myriam Librach

encre de Chine, gesso, collage de journaux et de patrons en papier de soie sur carton (50×65 cm).

Ci-dessous : »Shablon », suite de 9 toiles : déchaînement / haute enfance

lavis d’encre et brou de noixsur toile de lin, chacune 80×160 cm.

Myriam Librach est plasticienne. Dans son atelier de Nancy, elle triture, compose inlassablement sur toile et papiers de textures diverses ce qu’elle exprime être « une rêverie sur l’atelier des origines ». Chacun son tréfonds de vie, son laboratoire intime… Le sien se nourrit d’un passé et donne corps et émotion à sa peinture toute entière inspirée de ses souvenirs d’enfance dans l’atelier de ses parents, artisans tailleurs à Paris.

Mystère du geste, respiration des formes, économie des couleurs, tout dérive dans sa peinture de l’ambiance enfantine au royaume feutré des tissus et des patrons de mode sur papier kraft.

Cette réminiscence, elle la décrivait en ces termes en présentant l’exposition de ses oeuvres récentes sur les cimaises de l’Association Culturelle Juive de Nancy (*) : « …J’enlace le mannequin Stockmann, je m’élance en tournoyant, je garde le souvenir de l’instant où les grands ciseaux tranchent le tissu en suivant les contours marqués à la craie-savon des « shablon », ces formes patron en papier kraft… Pour cette exposition, j’ai choisi une toile de lin très douce qui absorbe les lavis, les encres. Face à la toile qui fait ma taille, j’écarte les bras et je l’enlace, je tournoie autour des axes imaginaires des portes entr’ouvertes de la mémoire. Des formes passent, je les retiens dans la trame, elles saillent, débordent, je les contiens dans les jeux de valeurs de bruns, de gris. J’indique, je suggère, j’accompagne ces apparitions fugaces vers une visibilité plus grande encore, (mais pour moi, il suffit d’une forme posée sur ce fond pour que l’espace devienne vivant, habité). Les morceaux du vêtement sont prêts à être assemblés. Mes parents se font face. Entre les deux bords des machines à coudre Singer, une bande toile de jute est fixée pour recueillir les chutes de tissu. Le travail avance sous le pied de biche et les bouts qui dépassent des coutures sont poussés dans ce sac dans lequel je me jette »…

Par delà les années, Myriam LIBRACH se réapproprie patrons et vieux journaux, récupérés à droite et à gauche, et ces matières premières, auréolées de leurs odeurs primitives, de leurs froissements feutrés et de tactiles complicités au bout des doigts d’enfant, sont ses sources vives qui conduisent l’artiste, sur toile ou support de pulpe de cellulose, à la rencontre de son espace mental. Au coeur d’un « temps retrouvé », ces fragments de papier découpés et triturés à l’échelle d’une main d’artisan deviennent les éléments déclencheurs d’impressions d’enfance que l’artiste va patiemment mettre en musique. En somme, une grande sobriété de matériaux au service d’une juste sobriété des formes, au terme d’une lente maturation du regard dans le silence de l’atelier…

peinture, gesso et brou de noix sur kraft (150×150 cm).

Une suite de peintures, baptisée « l’Atelier des patrons », a précédé en 2010 la suite Shablon des neuf toiles, où se condensait déjà une mise en espace épuré dans un périmètre presque carré. L’exposition en présente plusieurs, au même titre que des études préliminaires où la main et l’esprit cherchent encore l’ordonnance dans la grammaire des formes. On y décèle, attaché à la rugosité du support cartonné, un enthousiasme à puiser dans une force vitale originelle qu’inspire le lieu d’exposition où sont présentées ces oeuvres. Ainsi Myriam Librach présente-t-elle avec émotion une de ces études (photo ci-dessous) au devant d’une fresque murale peinte en 1946, par le grand peintre de la diaspora Emmanuel Mané-Katz, fresque qui célèbre la révolte du ghetto de Varsovie.

Collage de patrons de papier de soie, brou de noix et encre de Chine sur plaques de pulpe de cellulose (chacun 78×81 cm).

encre de Chine, gesso, collage de journaux et patrons sur carton (50×65 cm)

Collage de patrons de papier de soie, brou de noix et encre de Chine sur plaques de pulpe de cellulose (chacun 78×81 cm).

D’autres œuvres de Myriam Librach appartenant à sa série l’Atelier des patrons (acrylique sur papier – années 2007/2009) sont consultables sur ce site.

(*) Exposition ouverte au public jusqu’au 29 février 2012.

ACJ – Association Culturelle Juive, 55 rue des Ponts, 54000 Nancy.

Pour tout renseignement : tel +33 (0)3 83 35 26 97 – Site : http://acj55.free.fr

Arts textiles, textures et variations (2)

Art de la lisse, art fibre, formes textiles, tissage et texture, Nouvelle Tapisserie… il est complexe de cerner synthétiquement ce qui définit aujourd’hui l’Art textile. Depuis les années 60, de multiples créateurs, expérimentateurs ont « décollé » la tapisserie du mur et des pratiques traditionnelles d’interprétation du carton de haute et basse lisse. Le foisonnement des matériaux, des fibres, a rompu les cloisonnements de la peinture, de la sculpture, ouvrant ce langage plastique à la gestuelle, l’objet, l’espace architectural, l’interaction avec le public. Les oeuvres ont croisé, dès 1964, les problématiques de l’arte povera, du pop art, de l’environnement spatial, de l’installation in situ et éphémère. C’est l’ambition de la galerie associative 379 de Nancy (et sa façon aussi de fêter son dixième anniversaire), de consacrer de septembre à mi-décembre 4 expositions collectives aux Arts textiles, textures & variations, qui permettront de découvrir les différents aspects de cette recherche plastique. Sous la figure tutélaire de Josep Grau-Garriga (1929-2011) présent à l’exposition (2) en cours, avec une oeuvre de 1980 Sueno y muerto di Emiliano Zapata, prêtée par le FRAC Lorraine avec le concours de la Ville de Nancy, une vingtaine d’artistes travaillant dans le Grand-Est, mais aussi à Lyon, à Nice et New-York, de générations différentes, récemment sortis des écoles d’art ou riches d’une très longue pratique, sont présentés au cours de ce cycle.

Parmi ces artistes de l’exposition (2) de ce mois d’octobre, dont les œuvres sont mises en espace par Chloé Jeandin, spécialiste des arts textiles, nous découvrons un « grand fragment du patchwork » de Marcel Alocco, représentant du mouvement support-surface et de l’Ecole de Nice, pièce imposante aimablement prêtée par sa galerie parisienne « Enseigne des Oudin ».

Deux artistes lyonnaises expérimentent la couleur : Maguy Soldevila explore les dialogues entre le fil et la fibre. Elle tisse, tricote, enduit et moule la matière textile. Ici, dans ses travaux récents, elle incruste ses tissages dans le papier. Jocelyne Serre présente ses Kimonos, matrices lino-gravées sur papier de Chine. Aux côtés des expérimentations poétiques des matières textiles en suspension de Marie Jouglet , ou des transferts numériques et broderies sur taies d’oreillers de Sophie Chazal, l’artiste graphiste et plasticien Michel Henné revisite sa thématique des emballage d’objets et sa passion pour le langage typographique. La plasticienne nancéienne Françoise Chamagne a choisi l’option d’œuvres murales et volumes explorant une « botanique de signes » avec son matériau de prédilection, le feutre de lin. Aux côtés des lettres sacrées de Silène Bohadana, une archéologie intime et parfois douloureuse marque de son empreinte les pièces de l’artiste new-yorkais Michel Kanter et de Jacques Braunstein, deux plasticiens à qui la galerie 379 avait consacré une exposition personnelle, respectivement en 2008 et 2010.

Vitrine : (5) Marcel Alocco, résille de cheveux / Françoise Chamagne, pièces de feutre de lin / Jocelyne Serre, kimonos / Silène Bohadana, lettres sacrées / Michel Kanter, poupées / Jacques Braunstein, figurines et cordelettes nouées / Michel Henné, bouteilles.

à droite : Sophie Chazal, intérieur en 3 parties (transferts et broderie sur taies d’oreillers) / Michel Henné, bouteilles.

Arts textiles, textures & variations (2) est visible jusqu’au 29 octobre 2011 à la galerie 379.

Galerie 379, 379 avenue de la Libération, 54000 Nancy

Pour tout renseignement : Tel 06 87 60 82 94 / 03 83 97 31 96 / association379@wanadoo.fr

Prochainement :

Arts textiles, textures & variations (3) du 8 au 21 novembre 2011

avec les artistes Cécile Borne, Awena Cozanet, Brigitte Kohl, Brigitte Mouchel, à la galerie 379,

et avec les artistes Brigitte Kohl et Brigitte Mouchel, à la galerie Neuf, Nancy, en partenariat

Arts textiles, textures & variations (4) du 23 novembre au 19 décembre 2011

avec les artistes Nathalie Bourgaud, Angélique Chopot, Sophie Debazac, Farhaf Nawal, Martine Fleurence, Michel Henné, Patrick Humbert, Julien King Georges, Marie-Pierre Rinck, Jocelyne Serre et Maguy Soldevila,

et avec les livres d’artistes de : Eole-Alain Hélissen, Jean-Louis Houchard, Brigitte Mouchel, Hubert Saint-Eve.

Scénographie : Chloé Jeandin.