Doubles Images est le titre de l’exposition présentée actuellement à Nancy par l’Espace d’Art contemporain 379, dans le cadre de son cycle IV consacré en 2014 à la photographie contemporaine (1). L’option prise par Myriam Librach de montrer en binôme les univers de Bernadette Labadie et Véronique L’hoste n’allait pas de soi, sinon dans l’idée de confronter « deux imaginaires qui ne concèdent rien aux modes du jour, nous offrant un chemin d’images des plus singulières ».

Bernadette Labadie Oiseau lys – 11 08 2011, tirage argentique 10×15 cm. (gauche) Véronique L’hoste Autoportrait avec crevettes, tirage numérique 40×60 cm/Tirages Fine Art. (droite)

Bernadette Labadie Oiseau lys – 11 08 2011, tirage argentique 10×15 cm. (gauche) Véronique L’hoste Autoportrait avec crevettes, tirage numérique 40×60 cm/Tirages Fine Art. (droite)

Bernadette Labadie y présente des paysages au miroir, des oiseaux-fleurs, des poupées gesticulantes à tête de calice floral rouge-sang. C’est un univers de poésie évanescente qui nous emporte loin du réel puisqu’il est ici le siège de toutes les métamorphoses. Inversement, le réel est le support du discours dans la série Food Faces de Véronique L’hoste : à travers une série d’autoportraits où aliments et visage humain ne font qu’un, elle interpelle frontalement et métaphoriquement notre rapport à l’aliment et à la société de consommation.

Bernadette Labadie

Bernadette Labadie

Paysage 25 11 2013, tirage argentique 10×15 cm. / Oiseau lys 18 10 2012, tirage argentique 10×15 cm.

Telle Alice traversant le miroir du salon pour s’ouvrir à l’espace du rêve, Bernadette Labadie photographie ses paysages à la lumière du jour dans le reflet d’un carton miroir souple. « Je présente le carton au paysage » dit-elle en une formule magnifique, comme pour s’exonérer ainsi de toute intervention directe envers la nature qui briserait l’enchantement du regard. La poésie du reflet habitait déjà son univers dans la série de photos qui la fit connaître : ses prises de vue de la Place Stanislas de Nancy captées dans le reflet des flaques d’eau (Nancy Reflets, éditions Pierron, ouvrage accompagné des poèmes de Roland Clément). Touché par la beauté de ce regard, Lucien Clergue, en 1996, saluait son regard d’artiste : « Bernadette est une artiste qui transforme ce qu’elle regarde pour faire son propre portrait. Je rêve, tu rêves, nous rêvons d’un monde sans frontière, d’écharpes de Loïe Füller dansant dans le ciel, d’une statue du Commandeur qui flotte sur l’eau comme le Don Juan de Fellini voguant à Venise ».

Se consacrant intensément à la photographie depuis 1986, prenant le relais d’une activité professionnelle dans le secteur éducatif, elle aiguisera ce regard si personnel sur différents sujets, au gré de ses inspirations et déambulations : roses, légumes exotiques, pavot, plumes de corbeau ou architectures de la basiliques Saint Nicolas de Port, près de Nancy.

Nul appareillage compliqué ou encombrant accompagne ses séances de prise de vue. Elle travaille à l’argentique, à l’ancienne. Mais chaque cliché est le fruit d’une lente maturation parmi les parcs et jardins, avec le soleil pour témoin. Nulle chimie de laboratoire non plus, les perles de rosée et les ondoiements du miroir concave ou convexe dissolvent les couleurs et les matières en un paysage onirique, ou font que les oiseaux de pétales prennent leur élan dans le bleu du ciel… Désormais, la série des oiseaux lys, qu’elle a abordée par hasard après 2011, a pris fin, laissant place à la série des poupées dont les tirages présentées à l’exposition sont très récents (mars 2014) : images secrètes et plus intimes, sans doute, qui figent l’image d’un corps-enfant comme suspendu dans un espace noir accroché à la débordante effervescence rouge d’une fleur éclose… Parmi les autres œuvres accrochées aux cimaises, elle me surprend par ce registre toute autre et moins paisible, mais n’est-ce pas de la part de Bernadette Labadie une facette nouvelle d’aborder sa thématique privilégiée du reflet, elle, justement, qui déclarait ne pas désirer photographier les humains : « les regards sont très transparents. Je crains de traverser et découvrir » (2).

Bernadette Labadie Poupées 06 03 2014, tirage argentique 10×15 cm.

Bernadette Labadie Poupées 06 03 2014, tirage argentique 10×15 cm.

Véronique L’hoste Tryptique série Food Faces Autoportrait avec crevettes / Autoportrait avec artichaud / Autoportrait avec tourteau. tirage numérique, (chacun 40×60 cm/Tirages Fine Art).

Changement d’univers et de regard : c’est un sentiment de malaise qui surgit dans le premier instant de découverte de ces autoportraits de Véronique L’hoste. La position frontale du buste, comme plaqué sur vers le mur blanc du fond, la ligne verticale médiane de torsion du cou, et la tête informe basculée en arrière, phagocytée par une masse étrangère, si éloignée de l’humain happent notre regard. Passé l’effet de surprise, l’œil voit et enregistre cette incongruité : la chose de forme, consistance et couleur variées qui dénature le visage, et lui soustrait le regard et la bouche a vocation alimentaire. Au gré des autoportraits, elle est poisson, œufs, poulpe, farine, choux rouge, chocolat, spaghettis bolognaise, etc… Prédestinée par l’homme à nourrir son corps, c’est elle qui lui mange le visage et l’engloutit. De cette confusion au niveau des sens naît la force de ces images qui brouille nos repères et dote l’image d’une froideur abstraite au lieu de célébrer la sensualité d’un corps. Et le malaise se niche là-aussi dans la confrontation de l’organique et de l’objet : nous assistons à une abstraction du corps qui devient lui-même objet, ou la prégnance de l’objet-nourriture est déjà si forte que le trouble s’installe dans l’image du corps qu’elle nous renvoie. C’est de ce trouble de l’identité et de ces brouillages de repères visuels dont use la jeune artiste mosellane, diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art de Metz dans cette série photographique « Food Faces« . Elle se met en scène, seule face à l’objectif, avec son déclencheur, dans une rigidité de posture calculée et intériorisée qui fait corps avec la matière comestible.

Véronique L’hoste Autoportrait avec crevettes, tirage numérique 40×60 cm/Tirages Fine Art.

Elle a écrit vivre ce travail plastique de la série « Food Faces » comme une sorte « d’expérimentation alimentaire« . Il naît de ces figures hybrides un questionnement qui balance entre répulsion et désir dans la relation moderne de l’homme à la nourriture. Dans sa relation obsessionnelle aussi à des régimes alimentaires de tout poil, à des rituels comportementaux rigides qui flirtent avec le masochisme … Dans une série voisine et complémentaire de vingt autoportraits, intitulée « addictions« , Véronique L’hoste interroge, dans la même rigueur de posture, non plus seulement la dépendance à la nourriture, mais la dépendance à l’objet encouragée par la société de consommation. Ce travail plastique très abouti métamorphose dans la forme et dans le fond le portrait classique. Il trouve sa parfaite cohérence dans une présentation en triptyque.

Véronique L’hoste a d’abord travaillé dans le domaine de la communication publicitaire et enseigne aujourd’hui la photographie et les arts graphiques. Depuis 2009, des expositions collectives jalonnent son parcours (Nuit Blanche à Metz 2, 16e Biennale internationale de l’Image de Nancy,… et plus récemment Galerie Artaban, Paris). (3)

(1) 379, Espace d’Art contemporain, 379 avenue de la Libération – 54000 Nancy. Exposition du 15 au 30 novembre 2014. ouvert tous les jours de 18 à 20 h. (en dehors de ces horaires, sur RV). Téléphone 03 83 97 31 96 / 06 87 60 82 94. E-mail : association379@wanadoo.fr

(2) L’œil de Bernadette, article Est Républicain du 5 /12/2008. (3) Plus de détails sur son site : www.veroniquelhoste.fr

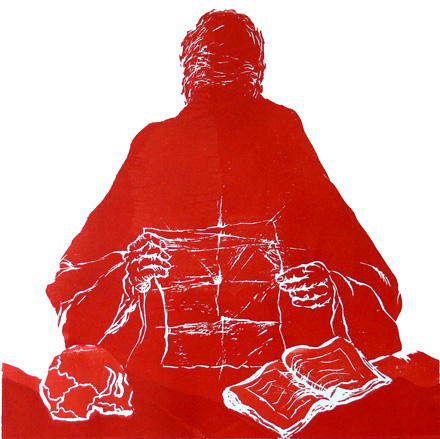

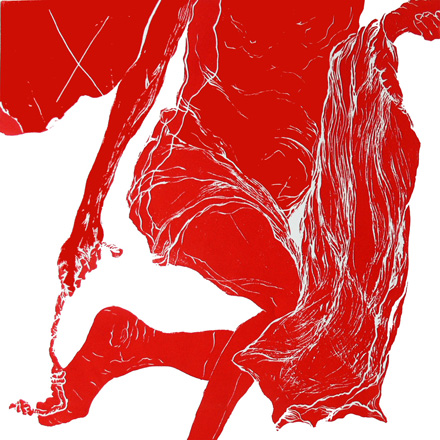

Jacques KOSKOWITZ, « Les Rouge-verts », dessins sur papier, 50×70 cm, années 80. ©jm Dandoy

Jacques KOSKOWITZ, « Les Rouge-verts », dessins sur papier, 50×70 cm, années 80. ©jm Dandoy