Étiquette : imaginaire

Mains

Toujours ce va-et-vient dans mon travail, entre gravure et dessin. Mais la gravure accapare beaucoup par ses multiples étapes de conception sur le support, et son report sur le papier… Je le vis en ce moment, moi qui grave sur linoléum ce qui sera une suite à Apothéose en noir et or (jusqu’à ce jour une longue suite de dessins présentée dans ce blog dans trois précédents articles).

Une autre série s’est alors immiscée dans mon travail d’atelier; elle s’est imposée à moi comme une respiration, un pur travail de dessin sur le thème de la main : la main qui enserre, qui caresse, la main qui se repose ou qui travaille… bref, une main immémoriale, comme pour m’abstraire d’un lourd exercice en cours, qui me libère de toute temporalité, de toute exigence technique, et qui me laisse aux prises avec la simple ressource de l’encre et du papier.

Sans doute cette petite suite légère et fugace intitulée « Mains » s’épanouira encore, déroulant sa gestuelle dans la porosité d’un corps qui se devine plus qu’il ne s’impose au regard. Ce dessin n’a pour fonction que d’inscrire dans le papier la réminiscence d’une pose ou d’un geste qui affleure à notre mémoire. Pas de temps, pas de lieu, juste la trace de ce qu’exprimait un jour une main…

La série compte à ce jour 10 dessins (encre de Chine sur japon, format 30×30 cm).

Jean-Charles Taillandier – « Mains »

Jean-Charles Taillandier – « Mains »

de haut en bas n° 3, 7, 10, 5, 4 et 9 (extrait)

encre de Chine sur papiers japon, chacun 30×30 cm, année 2017.

Cette suite de dessins est exposée jusqu’au 29 juillet à la Galerie Pichon, 7 bd Recteur Senn, Nancy, dans le cadre de la manifestation

6 WEEK-ENDS D’ART CONTEMPORAIN À NANCY

en partenariat avec l’association GWEAC – Commissaire général Victor Rarès

Plus d’infos et programme complet :

www.6-weekends-dart-contemporain.fr

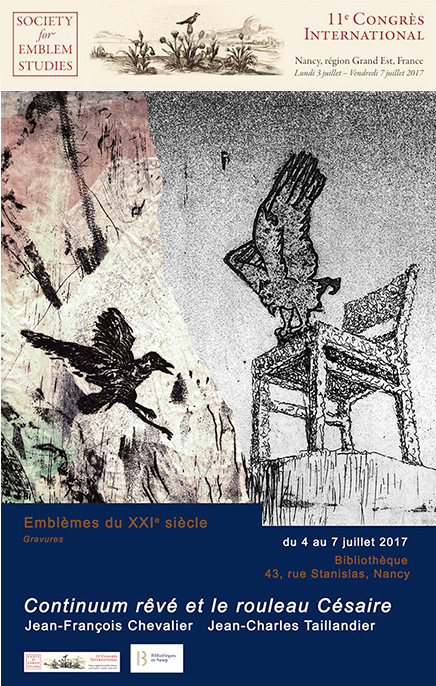

Continuum rêvé et le rouleau Césaire

Continuum rêvé et le rouleau Césaire, vue de l’exposition

Bibliothèque Stanislas, Nancy © jc Taillandier

L’exposition Continuum rêvé et le rouleau Césaire que Jean-François Chevalier et moi-même avons présentée dans le décor feutré de la Bibliothèque Stanislas, sous les auspices du 11e Congrès International d’études sur l’emblème, s’est tenue à Nancy du 3 au 7 juillet 2017. Elle est désormais close. Du haut de sa majesté de plâtre, le roi Stanislas ne méditera plus sur nos deux propositions graphiques qui renouvellent, selon nos sensibilités propres, le genre de l’emblème : Jean-François Chevalier puise dans l’intime les secrets de l’emblème pour composer un recueil gravé ; quant à moi , j’ai déroulé sur table l’énigme gravée de mon rouleau Césaire (voir article précédent), censée présenter au public une découverte archéologique majeure, mais inventée de toutes pièces… Deux approches différentes pour associer image et texte, et marier les alchimies de l’encre sur le cuivre, au service d’un imaginaire.

Le propre de l’emblème est d’accompagner une image avec un titre, un texte et une morale, selon les règles et les habitudes en vigueur aux XVI et XVIIe siècles. Les collections de la Bibliothèque Stanislas de Nancy sont riches d’exemples fameux de livres d’emblèmes. Ils sont désormais répertoriés à l’exemple de cette gravure de Jacques Callot « rien de rude ne l’épouvante », placée en frontispice de l’affiche, et qui a servi de logo au congrès : un chardonneret perché sur un chardon. D’où l’à-propos de ce congrès international à Nancy à l’initiative de Paulette Choné, Professeur émérite des Universités et membre du Bureau de la Society for Emblem Studies, attirant l’attention des chercheurs spécialisés dans les domaines les plus variés : histoire de l’art et des arts décoratifs, histoire littéraire, histoire du livre et de l’illustration, iconographie, symbolique, théorie de la représentation, philosophie, histoire sociale et culturelle, sciences de la nature, informatique.

Continuum rêvé et le rouleau Césaire. Emblèmes du XXIe siècle.

On n’en a jamais fini avec les emblèmes ! Le congrès a inspiré nos deux propositions plastiques qui approfondissent la tension entre une image et un texte complices. Nous nous aventurons à explorer les secrets de l’emblème, qui correspondent à l’une des préoccupations des chercheurs : « Qu’est-ce que faire un emblème ? »

Jean-François Chevalier réalise un recueil de dix-neuf emblèmes gravés, dont les motifs sont choisis, par reflet analogique, parmi les références d’un vécu intime. Avec les « écritures » de Paulette Choné, ces images parlées et multiples développent et réhabilitent la pensée d’un Continuum rêvé.

L’énigme du rouleau Césaire compose, quant à elle, une bande de fragments gravés sur papier japon, longue de dix-neuf mètres, et à exemplaire unique, dont certains détails révèlent des motifs emblématiques. Pièce maîtresse de fouilles archéologiques de pure fiction, comme le récit qui l’accompagne (Editions La Dragonne, Nancy, 2001), elle s’inscrit pleinement dans cette démarche exploratoire de l’image et du texte.

Jean-François CHEVALIER (textes de Paulette CHONÉ), Continuum rêvé

recueil gravé, planche 4 © jc Taillandier

Jean-François Chevalier a présenté l’image de l’oiseau sur la chaise dans un travail antérieur de sculpture revisitée aujourd’hui en gravure à l’eau-forte. De là naît le trouble, vertu d’une poésie de l’image, que le spectateur reçoit avec sa propre subjectivité. Accompagnée du texte en regard que lui consacre Paulette Choné, l’emblème a pris forme :

Naturellement

vautour de faillite et de honte

un demi-siècle sous le derrière

du grand-père

t’apprit à fond le pavé de la cuisine

Il n’est pas de serre qui ne s’émousse.

Mon travail gravé, dans le rouleau, accueille aussi la présence de l’oiseau. Elle s’actualise d’une relecture poétique et vivante, confrontant la matière volatile de toute vie à la pesanteur du destin et des éléments. De multiples motifs hermétiques se répètent et dialoguent tout au long de ce déroulé imaginaire. Devenu irréel et poétique, cet univers amène d’autres questionnements à notre monde contemporain auxquels participe le langage plastique (assemblage papier-image-couleur-texte-affabulation)…

Dans la préface qui accompagne le récit, Jean-François Clément souligne que « Jean-Charles Taillandier lui-même, au premier regard, donne le statut de canular à cette création. Un canular est seulement un jeu qui vise à créer des doutes sur la légitimité de nos croyances, en nous faisant abandonner la posture fictionnelle, mais son but est aussi parfois de déstabiliser les institutions. Il s’oppose donc à la supercherie et au faux. »

Jean-Charles TAILLANDIER , L’énigme du rouleau Césaire

gravures et collages sur papier japon (détails fragments 6 et 4, longueur 60 et 50 cm).

Continuum rêvé et le rouleau Césaire, vue de l’exposition

Bibliothèque Stanislas, Nancy © jc Taillandier

Contacts :

– Le site des amis des études emblèmistes en France : https://aeef.hypotheses.org

– Le site de la society for emblem studies : http://www.emblemstudies.org

– Le site de Jean-François Chevalier, graveur : http://www.jeanfrancoischevalier.com/

– Le site de Jean-Charles Taillandier, graveur : http://www.taillandier-art.com/

Encre et réminiscences

Jean-Charles Taillandier – dessin

Chaque dessin : encre et collage sur papier japon, dimension 21 x 21 ou 25 x 25 cm, année 2017.

Une feuille de papier oriental bien à plat sur la table,

un godet d’encre de Chine,

un porte-plume ou calame au bout du doigt…

Sérénité de l’atelier ou s’étire l’épure d’une musique d’Arvo Pärt,

Et liberté au dessin de s’épanouir ou mourir, nerveux et gras ou s’épuisant dans la texture fibreuse du papier au risque d’exploser en cri noir quand la plume heurte et traverse malencontreusement la fine peau fibreuse du support, mais ce n’est qu’aléa du trait qui se désespère ou nourrit le repentir d’un rebond…

Affaire d’un désir qui suivra ou non son chemin, nourri de réminiscences lointaines ou d’une présence forte qui emplit encore l’œil. La figure est si distante qu’elle en a perdu le regard et se fige dans la concrétion d’une pose qui fut un jour manifestation fugace d’une existence bien réelle quand elle prend sa source dans une photo d’archives,

Ou poursuit sa trajectoire imaginaire quand elle résonne en écho d’une présence qu’un peintre eut désir un jour de perpétuer sur sa toile.

Affaire de confiance élémentaire dans un tracé d’encre qui se nourrit si peu de compréhension et tant de la sécrétion d’un geste intime.

Après tout, ce n’est peut être là qu’une définition parmi d’autre de l’acte du dessin.

Information

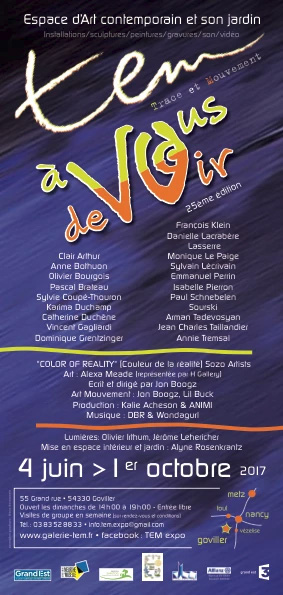

L’actualité des expositions présente mes gravures et dessins en deux lieux :

– Des œuvres des séries Encre et réminiscences et Persona à l’exposition à vous de voir, à l’Espace d’art contemporain TEM- Trace et Mouvement 2017, du 4 juin au 1er octobre 2017.

– Le rouleau gravé L’énigme du rouleau Césaire est déroulé à la Bibliothèque Stanislas de Nancy, dans le cadre du 11e Congrès International d’Etudes de l’Emblème qui se tient à Nancy du 3 au 7 juillet 2017.

|  |

L’énigme du rouleau Césaire

Imaginons…

« Au printemps de l’année 1911, un paysan qui travaillait au creusement des fossés en lisière du Bois d’Anon, près de Vézelise (France), mit à jour des vestiges de fondation massive et une cavité à moitié enfouie sous les décombres. L’histoire aurait pu en rester là s’il n’avait averti les autorités locales de cette découverte fortuite. Augustin Cox, professeur d’histoire médiévale et membre de la Société archéologique de Lorraine, est dépêché sur place et se livre à un premier examen sommaire.

bas : Eglise de Paray Saint-Césaire (Meurthe et Moselle).

Il lui faudra néanmoins attendre l’année suivante pour effectuer les premières fouilles et déblais, et découvrir, sous 4,50 mètres de déblais, une cavité longue de 7 mètres et large de 5. Au centre de cet espace qui s’avèrera être le soubassement d’une ancienne crypte, il dégage deux dalles plates sous lesquelles sera mis à jour un squelette humain. L’étude des restes attestera d’une sépulture faite à la hâte, mais un événement non moins important sera la découverte près de la tombe d’un reliquaire de bronze et d’étain, hermétiquement clos, qui contient de longs fragments d’un parchemin. Les spéculations sur la nature et l’origine de ce document allaient faire couler beaucoup d’encre. Elles sont attestées par les chroniques des années 1911 et suivantes publiées dans les bulletins et revues des sociétés savantes.

Le même Augustin Cox avait conduit trois ans plus tôt les travaux de restauration du clocher de l’église romane de Paray-Saint-Césaire, gardant à l’esprit l’hypothèse à cet endroit même, ou à proximité, d’un monastère beaucoup plus ancien attesté par les rares chroniques du Haut Moyen-Age parvenues jusqu’à nous. Ses fouilles sous l’église restèrent vaines. Toutefois, celles entreprises sous le bois d’Anon tout proche, qui allaient mettre à jour ce mystérieux parchemin, lui ouvraient une piste prometteuse. Jusqu’à ce jour, nul vestige connu ne présageait les restes de cet édifice. Ce sont précisément de tels indices que Cox cherchait assidûment, se basant sur les quelques sources connues : Le livre de confraternité de Reichenau (Allemagne) mentionne dans le Saintois l’existence florissante d’une telle abbaye au VIIIe siècle, édictée selon la règle de Saint-Césaire. Sa trace se retrouve dans la chronique de Charles le Chauve, roi de Lotharingie. Ce fait est d’autant plus précieux qu’il ne s’agirait pas, en l’occurrence, d’une des nombreuses traces d’une présence attestée du monachisme celtique ou bénédictin qui allait recouvrir la Lorraine dès le VIIe siècle, mais d’un ordre monastique « dissident » qui n’allait pas perdurer. Saint-Césaire (470-563) était alors moine et évêque gaulois influent qui normalisera les rapports entre l’Eglise et les royaumes barbares. Une étape préliminaire a été la restauration longue et minutieuse du document, avant que les spécialistes se penchent sur son examen approfondi : de quelle époque date-t-il ? Est-il en relation directe avec la doctrine de Saint-Césaire et ce mystérieux abbaye ? Quel serait son lien avec les restes humains découverts à proximité ? Le présent article, dans sa brièveté, n’a bien entendu pas d’autre ambition que d’apporter quelques éclairages…

Le même Augustin Cox avait conduit trois ans plus tôt les travaux de restauration du clocher de l’église romane de Paray-Saint-Césaire, gardant à l’esprit l’hypothèse à cet endroit même, ou à proximité, d’un monastère beaucoup plus ancien attesté par les rares chroniques du Haut Moyen-Age parvenues jusqu’à nous. Ses fouilles sous l’église restèrent vaines. Toutefois, celles entreprises sous le bois d’Anon tout proche, qui allaient mettre à jour ce mystérieux parchemin, lui ouvraient une piste prometteuse. Jusqu’à ce jour, nul vestige connu ne présageait les restes de cet édifice. Ce sont précisément de tels indices que Cox cherchait assidûment, se basant sur les quelques sources connues : Le livre de confraternité de Reichenau (Allemagne) mentionne dans le Saintois l’existence florissante d’une telle abbaye au VIIIe siècle, édictée selon la règle de Saint-Césaire. Sa trace se retrouve dans la chronique de Charles le Chauve, roi de Lotharingie. Ce fait est d’autant plus précieux qu’il ne s’agirait pas, en l’occurrence, d’une des nombreuses traces d’une présence attestée du monachisme celtique ou bénédictin qui allait recouvrir la Lorraine dès le VIIe siècle, mais d’un ordre monastique « dissident » qui n’allait pas perdurer. Saint-Césaire (470-563) était alors moine et évêque gaulois influent qui normalisera les rapports entre l’Eglise et les royaumes barbares. Une étape préliminaire a été la restauration longue et minutieuse du document, avant que les spécialistes se penchent sur son examen approfondi : de quelle époque date-t-il ? Est-il en relation directe avec la doctrine de Saint-Césaire et ce mystérieux abbaye ? Quel serait son lien avec les restes humains découverts à proximité ? Le présent article, dans sa brièveté, n’a bien entendu pas d’autre ambition que d’apporter quelques éclairages…

D’emblée, un motif (fragment 1) intrigue à la bordure gauche du rouleau : telle une figure tutélaire et archaïque, un personnage debout et de profil semble adresser un signe de la main en direction des éléments scripturaux et graphiques qui prolongent le document. Quel lien faut-il faire entre cette image primordiale et ce qui suit ? Une étude comparative et analogique du document s’impose avec les sources iconographiques carolingiennes et du haut Moyen Âge parvenues jusqu’à nous grâce à de rares codex ou rouleaux parfaitement identifiés.

Le thème biblique du Jugement dernier est récurrent dans la doctrine de Saint-Césaire, et nous le retrouvons dans plusieurs miniatures du Rouleau. Nous pouvons les rapprocher d’un des fragments du sacramentaire de Metz (BNF-Paris), orné pleine page, qui fut commandé en 869 par Charles le Chauve, mais aussi d’enluminures conservées dans les abbayes Saint-Airy et Saint-Vanne (Verdun, France). Ce sont là les arguments les plus solides qui permettraient d’authentifier le rouleau Saint-Césaire. Toutefois, c’est le Beatus de Morgan (vers 940), manuscrit espagnol tiré du commentaire de l’Apocalypse (conservé à la Pierpont Morgan Library de New-York) qui nous offre les rapprochements iconographiques et théologiques les plus intéressants. En témoigne (fragment 2) la bande horizontale des personnages qui figurent « ceux qui ont été jugés, condamnés et réunis » (…) Je vis alors un grand trône blanc et Celui qui siégeait dessus… Je vis aussi les morts, grands et petits, debout devant le trône. » (Apocalypse XX, 11-15).

L’iconographie alchimique est une seconde piste d’interprétation essentielle. Nous faisions référence plus haut au Beatus de Morgan, d’origine espagnole, et n’oublions pas que l’Espagne fut une voie essentielle de pénétration de l’alchimie arabe en Occident. Si l’origine arabe de l’alchimie semble attestée par des traités dès le VIIIe siècle, il n’est pas déplacé de penser que des traducteurs chrétiens aient pu véhiculer les connaissances au Xe siècle. A l’examen du fragment (3), comment ne pas tenter un rapprochement avec l’imagerie de l’alchimiste opératif ? Dans son laboratoire, il dispose de fourneaux, de vases et cornues aux formes complexes destinées aux expérimentations : « il s’agit de commencer par construire un fourneau qui ressemble à une mine (…) qui concentre la chaleur de manière continue… » cf Roger Bacon in Theatrum chimicum.

Ci-dessous : Aurora Consurgens (vers 1420) (Zûrich Zentralbibliothek)

Nombre de représentations allégoriques parsèment les obscurs grimoires dont la compréhension échappe à notre logique. Si le sens secret de leurs figures est définitivement perdu, de nombreux motifs codés ont perduré de manuscrit à manuscrit. Considérons par exemple ce plan horizontal en forme de table parsemé de boules noires (fragment 4) : ce même motif est également visible sur l’une des miniatures d’Aurora Consurgens qui est un traité écrit postérieurement (vers 1420) en latin médiéval et autrefois attribué à Thomas d’Aquin. On y voit une femme assise alignant des pépites sur une table, face à une autre femme tenant en laisse un corbeau de la main gauche et une balance de la main droite. De même apparaît-il plus tardivement encore dans un ouvrage de Denis Molinier, Alchimie de Flamel (vers 1772), consacré à la pratique du Grand Art…

Nombre de représentations allégoriques parsèment les obscurs grimoires dont la compréhension échappe à notre logique. Si le sens secret de leurs figures est définitivement perdu, de nombreux motifs codés ont perduré de manuscrit à manuscrit. Considérons par exemple ce plan horizontal en forme de table parsemé de boules noires (fragment 4) : ce même motif est également visible sur l’une des miniatures d’Aurora Consurgens qui est un traité écrit postérieurement (vers 1420) en latin médiéval et autrefois attribué à Thomas d’Aquin. On y voit une femme assise alignant des pépites sur une table, face à une autre femme tenant en laisse un corbeau de la main gauche et une balance de la main droite. De même apparaît-il plus tardivement encore dans un ouvrage de Denis Molinier, Alchimie de Flamel (vers 1772), consacré à la pratique du Grand Art…

Les images du Rouleau le placeraient donc à l’aube de l’iconographie hermétique, et préfigureraient les représentations splendides sur parchemin et vélin des siècles postérieurs, balisant les étapes vers une réalisation matérielle et spirituelle du Grand Œuvre alchimique ? Deux autres motifs le laissent à penser. D’abord celui d’un cheval mort renversé qui apparaît au centre d’une image sombre et peu lisible, dont la panse est un des symboles philosophiques de la putréfaction (fragment 5). Au terme d’innombrables manipulations, la matière n’est pas encore purifiée, et la transmutation qui est la phase ultime de pureté physique et mentale aboutira enfin à la découverte de la pierre philosophale représentée par l’union parfaite du Roi et de la Reine, lisible en image voisine (fragment 6).

Ainsi dans le corpus de ce rouleau Césaire, l’hermétisme alchimique côtoie le discours théologique, ce qui constituerait un fait singulier dans la mesure où la pratique alchimique a été sévèrement condamnée par l’Eglise… A défaut d’une expertise approfondie du précieux document qui ne fut jamais entreprise, ou d’une nouvelle campagne de fouille sur les lieux de sa découverte, aucune interprétation ne peut être à ce jour validée. Et pour l’heure, certains motifs gardent encore tout leur mystère, à l’exemple de ces fragments 7, 8 ou 9 (voir ci-dessous).

Il est seulement permis d’avancer l’hypothèse d’une datation du rouleau : celle de la lointaine Renaissance carolingienne. Si tel était le cas, la découverte de cette inestimable pièce archéologique dans le sol du bois d’Anon raviverait l’hypothèse historique d’une puissante institution monastique et spirituelle, jadis en ces lieux…

Mais quelques jours après la dernière campagne de fouilles entreprise par le persévérant Augustin Cox éclatait la première guerre mondiale. Depuis lors, le site ne fut plus jamais visité par les archéologues. »

Ce récit fictif de la découverte d’un manuscrit obscur et très ancien est la trame d’un texte que j’ai écrit en 2001. Il servait d’alibi à un travail graphique et poétique interrogeant la notion de vrai et de faux d’une image.

Le « pseudo » rouleau Césaire se présente sous la forme d’une bande que j’ai gravée sur papier oriental, à exemplaire unique (eau-forte, aquatinte et collage) et d’une longueur de dix neuf mètres répartie en neuf fragments. Il est effectivement inspiré d’imagerie réelle ancienne ou alchimique. Cet ensemble gravé a fait l’objet de plusieurs expositions. Texte et reproductions ont été réunis dans un livret publié aux Editions La Dragonne – Nancy (2001). Le texte de ce présent article s’en inspire.