Dans une chronique précédente (Portraits en Renaissance), j’évoquais mon travail récent sur le portrait inspiré d’un recueil d’estampes gravées par l’artiste flamand Peter de Jode, dit Le Jeune (1570-1634), et conservé à la bmi d’Epinal (1). Cet ouvrage précieux provient vraisemblablement des collections pré-révolutionnaires des abbayes vosgiennes ou de la bibliothèque princière du comté de Salm. Des interventions effectuées sur la reluire portent témoignage, sans doute, de la volonté du propriétaire ou des propriétaires successifs d’y rassembler des gravures de source disparate, des portraits hagiographiques originaux ou des reproductions gravées de portraits peints à vocation de large diffusion. Conformément à l’œuvre connue de Peter de Jode, ce recueil regroupe nombre de portraits de personnages illustres de l’Occident de ce temps, mais aussi des gravures de reproduction d’après des portraits peints par Van Dyck, Bossaerts, Titien… Au-dessus d’un cartouche, le modèle pose de face ou trois quarts face, est cerné dans un ovale ou cadre étroit d’une alcôve. Le trait acéré du burin se déploie en tailles et contre-tailles en une précision du geste quasi chirurgicale qui requière de la main du graveur une maîtrise absolue du geste. C’est la loi du genre qui s’impose à tout buriniste, qu’il exerce son art en l’an de grâce 1630 ou aujourd’hui encore.

Peter de JODE, gravure au burin (vers 1620)

(12×14 cm) – collection bmi d’Epinal-Golbey

Le plaisir au dessin se déploie dans l’acte conjugué de l’œil, de la main et de la conscience du trait. Il naît de l’invention de la forme, du surgissement de l’inattendu. Ce terrain fut le mien pendant quelques semaines à l’atelier, dans un lien étroit entre ma pratique du dessin et ce questionnement avec la trace laissée de cette œuvre gravée : sillon creusé dans la dureté d’un cuivre par une main virtuose, et vestige d’un acte créateur au sens d’une mémoire de l’instant quand toute l’attention du monde se polarisait sur la pointe acérée d’un burin, quelque part dans un atelier d’Anvers ou d’ailleurs, sur un coin d’établi parmi plaques de cuivre, pointes, brunissoirs, tampons, pierre à affûter, acides et vernis. Sous l’angle strict de la technologie, il est assez remarquable qu’un graveur œuvrant à la Renaissance ou aujourd’hui présente strictement sur sa table d’atelier les mêmes outils, si ce n’est que l’industrialisation des produits a supplanté leur élaboration artisanale, voire les secrets de fabrication propres à chacun. Mais aurions-nous été compris de Peter de Jode et de ses assistants si nous avions abordé avec eux la notion de geste créatif, à l’époque où l’artiste composait avec la doctrine de l’Académie et l’autorité très codifiée de sa corporation. Faut-il encore savoir quelle est la part de la gravure de reproduction et de création dans l’œuvre de l’artiste ?…

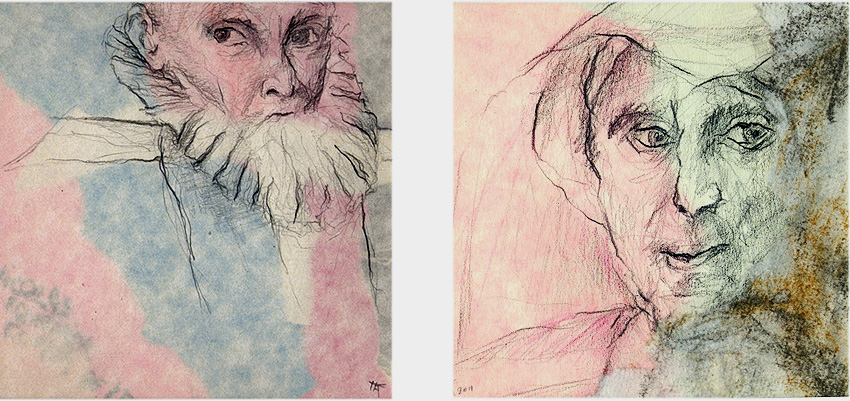

Jean-Charles TAILLANDIER, Portrait 1 d’après gravures de Peter de Jode

ci-dessous Portraits 2, 3 et 4.

Encre sur papier japon, 12×14 cm (2013).

Sous l’angle de son message historique ou symbolique, quel regard peut-on porter aujourd’hui à l’une ou l’autre de ses gravures ?, que raconte –t-elle ? Autant le regard du graveur que je suis apprivoise cette image sous l’angle du « faire », autant je reste désarçonné devant le message qu’elle était sensée transmettre et véhiculer au moment où commande était passée à Peter de Jode…

Le processus de décantation opéré par le temps est tel que la signification de l’image m’est désormais inaccessible : je ne suis pas historien qui sache qui était ce Georges Ragotzius, Prince de Transylvanie qui a posé pour l’artiste un jour de son règne… Quel événement motivait la commande du portrait ? Pour quelle célébration ou quel impact politique ? La gravure reproduit-elle un portrait peint ? Quelles ont été les circonstances des séances de pose ? Le burin est-il de la main unique de Peter de Jode, ou le fruit d’un travail d’atelier, quand le travail était réparti entre les disciples et le maître ? Par quelle circonstance ce feuillet a été intégré au recueil conservé à la bmi d’Epinal ? Quels en ont été les propriétaires successifs jusqu’à probablement sa découverte parmi les œuvres sauvées de l’oubli d’une abbaye vosgienne ? Il est bien ici question de trace et de mémoire perdue.

La réalité est que quatre siècles après les circonstances ignorées de sa gestation, le portrait que j’ai sous les yeux est réductible à une simple image parmi des milliers d’autres toutes aussi muettes.

Et pourtant, si un portrait m’interpelle au point d’y laisser divaguer mon regard, m’y attarder, au mieux m’y fondre, c’est bien que ce portrait précis a quelque chose d’intrinsèque en son âme qu’un autre n’aurait donc pas : la trace ténue d’une énigme, à laquelle s’agrippe ma propre subjectivité. Sans doute une fable que je m’invente et dont le personnage inconnu devient acteur involontaire. Le mystère du geste créatif reste intact, quelque part niché dans les tréfonds d’une représentation d’un moment évanoui qui me dépasse. Il porte témoignage d’une volonté pérenne d’affronter une représentation de la figure humaine.

Toujours est-il que dans ma tentative d’aborder le portrait en prenant pour prétexte plusieurs œuvres du recueil de Peter de Jode, il a bien fallu que des indices guident ma propre subjectivité à choisir certaines œuvres plutôt que d’autres… Elles appartiennent à cette impalpable notion qui me rapproche de ces visages, parce qu’habités encore d’une l’émotion de l’instant qui les a vu naître, ou que sais-je encore dans cet acte de connivence entre deux mondes étrangers l’un à l’autre. Il est sans doute là encore question de trace qui perpétue jusqu’à nous ce passé de l’homme qu’une main de graveur a sauvé de l’oubli.

C’est sur cette trace qu’il est convenu d’exercer mon propre geste, dans une similitude de langage et de périmètre : plume et encre de Chine qui s’accommodent avec une spontanéité du trait, sur un papier japon de faible grammage qui permet la superposition de surfaces. Et aussi un format de dessin de 12×12 cm à 12×14 cm identique au format des gravures du recueil, soit une façon de concevoir le dessin par une identique amplitude du geste. Mais le trait spontané du dessin s’oppose à l’acuité contrôlée du trait du burin. La feuille de papier est le champ d’expérimentation d’une liberté de la main et de l’esprit qui (peut) s’enrichir de l’inattendu, de l’accident : une surcharge d’encre qui se disperse dans les fibres du papier, par exemple…

… Gratitude de la main ou don du hasard, « à mesure que l’accident définit sa forme dans les hasards de la matière, à mesure que la main exploite ce désastre, l’esprit s’éveille à son tour »(2).

D’autres dessins illustrant ces propos sont consultables sur le site Anonymes regards.

(1) Conservé à la bibliothèque multimédia intercommunal d’Epinal (cote REC EST 170P/R).

(2) Henri Focillon, Eloge de la main dans Vie des formes (1934), p 123, Quadrige/Presses Universitaires de France.

Ces propos sont issus d’une contribution Trais épars, de la gravure au dessin, par Jean-Charles Taillandier, peintre-graveur – Colloque international Indices et traces 2, la mémoire des gestes, U.F.R d’Odontologie de l’Université de Lorraine (19, 20 et 21 juin 2013, Nancy).