« Au milieu du chemin de notre vie

je me retrouvai dans une forêt obscure,

dont la route droite était perdue. »

Dante – La Divine Comédie

Dans les années 1480, on raconte que le peintre Sandro Botticelli consacra 10 ans de sa vie à honorer la commande de Laurent de Médicis : illustrer les chants de la Divine Comédie de Dante. Soit au total 98 dessins ébauchés sur parchemin à la pointe d’argent, dont plusieurs ont été perdus. Voilà pour la grande Histoire.

Depuis cinq siècles, ce poème hors du commun hante l’imaginaire de milliers d’artistes, happés par les multiples scènes qui jalonnent la déambulation du poète florentin dans les trois régions de l’au-delà, l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Il est une fresque immense, une vaste épopée métaphysique et symbolique chrétienne qui décrit à la face du monde le lieu d’expiation, de pénitence ou de félicité céleste des humains pour un salut dans l’autre monde. Il est un long poème d’amour pour Béatrice qui, disparue prématurément, pourtant ne cessera de l’accompagner dans son exil.

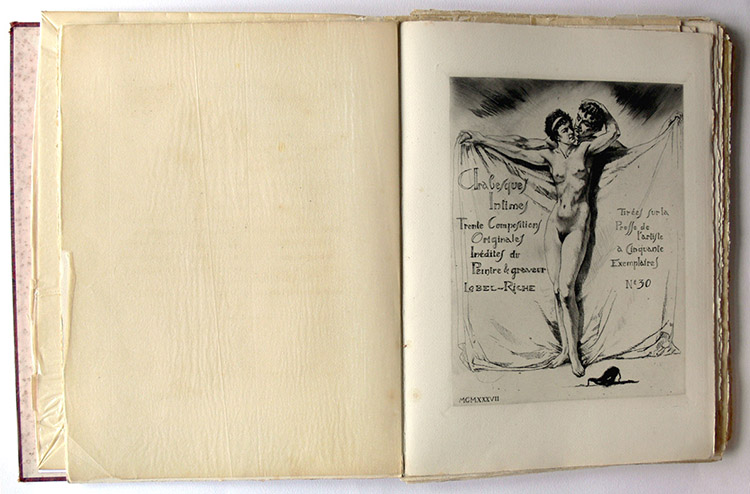

Loin de moi dans cet article la prétention de me livrer à une quelconque exégèse de ce monument de la littérature. A l’heure où Nicolas Chenard, un ami sculpteur, s’est livré à sa propre interprétation gravée de l’œuvre, exposée récemment au public (1), le propos est d’en restituer ci-dessous plusieurs images en association avec quelques gravures d’une série gravée que j’avais antérieurement réalisée sur le même thème. Nos conversations sur ce sujet commun furent l’occasion d’une belle rencontre où nous échangeâmes nos points de vue sur l’aspect périlleux, pour ne pas dire inconscient d’une telle entreprise.

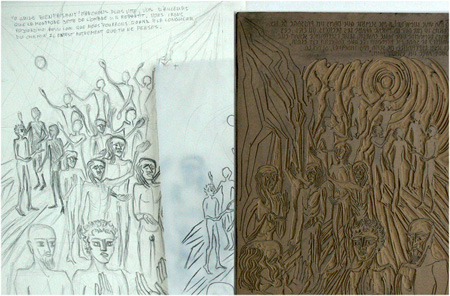

Nicolas Chenard : D’après Dante ( Enfer Chants XXXII et XXXIII), linogravure, 33 x 50 cm, 2013.

Jean-Charles Taillandier : D’après Dante ( Enfer Chant XXXII), eau-forte sur cuivre, 12,5 x 33 cm, 1999.

La proposition de Nicolas Chenard était ambitieuse, et il l’a menée à terme : 100 planches gravées à exemplaire unique sur linoléum en noir et blanc, dont certaines rehaussées de couleurs, de format moyen de 33 x 50 cm. Elles illustrent chant après chant le texte poétique de Dante. Il en a réécrit aussi chacun des quatorze mille deux cent trente trois vers qu’il a placés en vis-à-vis de ses illustrations originales.

De mon côté, j’ai arbitrairement choisi onze épisodes (huit issus de l’Enfer, un du Purgatoire et deux du Paradis) pour constituer une suite de onze gravures à l’eau-forte et aquatinte sur cuivre, limitée à 19 exemplaires sur papier japon, numérotés et signés. Dix sont de format horizontal, et la onzième de format vertical (Dante au Paradis, d’où il domine le ciel du haut de la montagne). Chaque gravure est encrée en une couleur. Au total, elles se répartissent 4 teintes : rouge, bleu, bleu turquoise foncé et bleu violet foncé.

Nicolas Chenard : D’après Dante ( Enfer Chant XXXIV), linogravure, 33 x 50 cm, 2013.

JC.Taillandier : D’après Dante ( Enfer Chants III, V, VII, XIX), eau-forte sur cuivre, 12,5 x 33 cm, 1999.

Nicolas Chenard s’est immergé dans le poème pendant plus de cinq années, illustrant chant après chant le long voyage de Dante, depuis la « forêt obscure » de son âme égarée qui le conduira jusqu’aux plus profonds des cercles de l’Enfer, déchirés des cris et plaintes des damnés envoyés là en châtiment de leurs péchés. Ce sont des lieux noirs, putrides, hors du temps gardés par des démons et bêtes féroces. Jusqu’au Chant XXXIV où Dante et Virgile suivent « ce chemin obscur pour retourner dans le monde lumineux », vers le Purgatoire qui résonne de douces mélodies. Les pénitents y expient leurs fautes, gravissent les pentes de la montagne vers les jardins d’allégresse du Paradis.

Traduire graphiquement un tel monde est une gageure, comme il en est sans doute de tout poème. A fortiori ce poème sacré qui condense l’humanisme chrétien du XIIIe siècle et assigne à chaque personnage historique ou imaginaire son sort dans l’au-delà. Dans la succession chronologique des planches, le blanc se substitue progressivement au noir. La lecture de la Divine Comédie est pour Nicolas Chenard celle d’une « histoire d’amour, une passion de cœur déçue, qui traverse toute la vie de Dante. C’est son histoire, son œuvre. Cette déception amoureuse s’est transformée en sublimation de vie. Cette souffrance hors du commun de n’avoir jamais réalisé son rêve d’adolescent… » (2)

J’ai pour ma part délaissé le corpus entier de l’œuvre, trop intimidant, pour concentrer mon imaginaire à la vision allégorique de plusieurs cercles de l’Enfer, développant mon propos graphique en bande longitudinale adaptée à ce registre narratif. Narratif !, est-ce le bon qualificatif !, dans la mesure où notre propre imaginaire prend vite le pas sur les mots. La Poésie crée des images et les peintres, les graveurs, les musiciens en font leur miel… Notre interprétation personnelle du Chant XXXII de l’Enfer en est l’illustration (voir plus haut) : dans ce grand marais glacé de Cocyte, que découvrent Dante et Virgile dans le neuvième cercle de l’Enfer, les damnés traîtres à leurs parents sont prisonniers jusqu’au cou d’un lac qui ressemble plus à du verre qu’à de la glace. Tête baissée, ils ont le visage gelé, les dents claquetantes et quand ils pleurent, leurs larmes gèlent sur leurs joues et leurs paupières.

A plus de sept siècles de distance, l’œuvre de Dante m’écrase de toute la puissance poétique de ses visions , mais aussi de toute la force de son énigme.

Nicolas Chenard : D’après Dante ( le Purgatoire, Chant XXXII), linogravure, 33 x 50 cm, 2013.

Travail en cours à l’atelier.

(1) La Divine Comédie de Dante, linogravures de Nicolas Chenard, siège du Conseil Général de la Meuse, Bar-le-Duc, juin 2013. En lien avec l’Association Expressions.

(2) Texte d’introduction de Nicolas Chenard – Catalogue de l’exposition

Contact Nicolas Chenard : nico.chenard@gmail.com