encre de Chine, gesso, collage de journaux et de patrons en papier de soie sur carton (50×65 cm).

Ci-dessous : »Shablon », suite de 9 toiles : déchaînement / haute enfance

lavis d’encre et brou de noixsur toile de lin, chacune 80×160 cm.

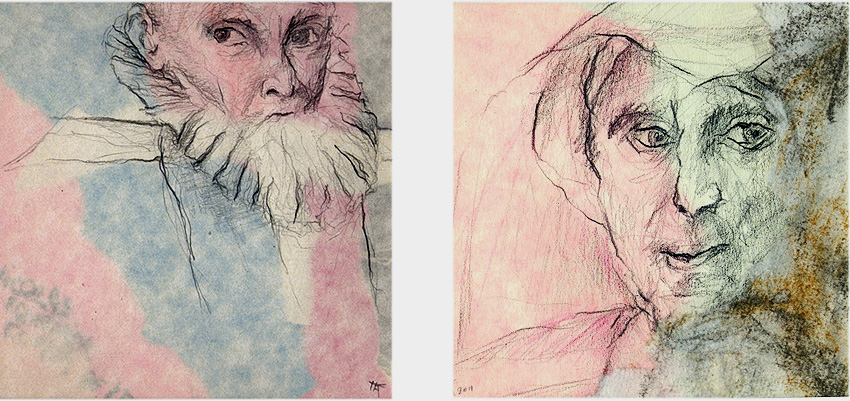

Myriam Librach est plasticienne. Dans son atelier de Nancy, elle triture, compose inlassablement sur toile et papiers de textures diverses ce qu’elle exprime être « une rêverie sur l’atelier des origines ». Chacun son tréfonds de vie, son laboratoire intime… Le sien se nourrit d’un passé et donne corps et émotion à sa peinture toute entière inspirée de ses souvenirs d’enfance dans l’atelier de ses parents, artisans tailleurs à Paris.

Mystère du geste, respiration des formes, économie des couleurs, tout dérive dans sa peinture de l’ambiance enfantine au royaume feutré des tissus et des patrons de mode sur papier kraft.

Cette réminiscence, elle la décrivait en ces termes en présentant l’exposition de ses oeuvres récentes sur les cimaises de l’Association Culturelle Juive de Nancy (*) : « …J’enlace le mannequin Stockmann, je m’élance en tournoyant, je garde le souvenir de l’instant où les grands ciseaux tranchent le tissu en suivant les contours marqués à la craie-savon des « shablon », ces formes patron en papier kraft… Pour cette exposition, j’ai choisi une toile de lin très douce qui absorbe les lavis, les encres. Face à la toile qui fait ma taille, j’écarte les bras et je l’enlace, je tournoie autour des axes imaginaires des portes entr’ouvertes de la mémoire. Des formes passent, je les retiens dans la trame, elles saillent, débordent, je les contiens dans les jeux de valeurs de bruns, de gris. J’indique, je suggère, j’accompagne ces apparitions fugaces vers une visibilité plus grande encore, (mais pour moi, il suffit d’une forme posée sur ce fond pour que l’espace devienne vivant, habité). Les morceaux du vêtement sont prêts à être assemblés. Mes parents se font face. Entre les deux bords des machines à coudre Singer, une bande toile de jute est fixée pour recueillir les chutes de tissu. Le travail avance sous le pied de biche et les bouts qui dépassent des coutures sont poussés dans ce sac dans lequel je me jette »…

Par delà les années, Myriam LIBRACH se réapproprie patrons et vieux journaux, récupérés à droite et à gauche, et ces matières premières, auréolées de leurs odeurs primitives, de leurs froissements feutrés et de tactiles complicités au bout des doigts d’enfant, sont ses sources vives qui conduisent l’artiste, sur toile ou support de pulpe de cellulose, à la rencontre de son espace mental. Au coeur d’un « temps retrouvé », ces fragments de papier découpés et triturés à l’échelle d’une main d’artisan deviennent les éléments déclencheurs d’impressions d’enfance que l’artiste va patiemment mettre en musique. En somme, une grande sobriété de matériaux au service d’une juste sobriété des formes, au terme d’une lente maturation du regard dans le silence de l’atelier…

peinture, gesso et brou de noix sur kraft (150×150 cm).

Une suite de peintures, baptisée « l’Atelier des patrons », a précédé en 2010 la suite Shablon des neuf toiles, où se condensait déjà une mise en espace épuré dans un périmètre presque carré. L’exposition en présente plusieurs, au même titre que des études préliminaires où la main et l’esprit cherchent encore l’ordonnance dans la grammaire des formes. On y décèle, attaché à la rugosité du support cartonné, un enthousiasme à puiser dans une force vitale originelle qu’inspire le lieu d’exposition où sont présentées ces oeuvres. Ainsi Myriam Librach présente-t-elle avec émotion une de ces études (photo ci-dessous) au devant d’une fresque murale peinte en 1946, par le grand peintre de la diaspora Emmanuel Mané-Katz, fresque qui célèbre la révolte du ghetto de Varsovie.

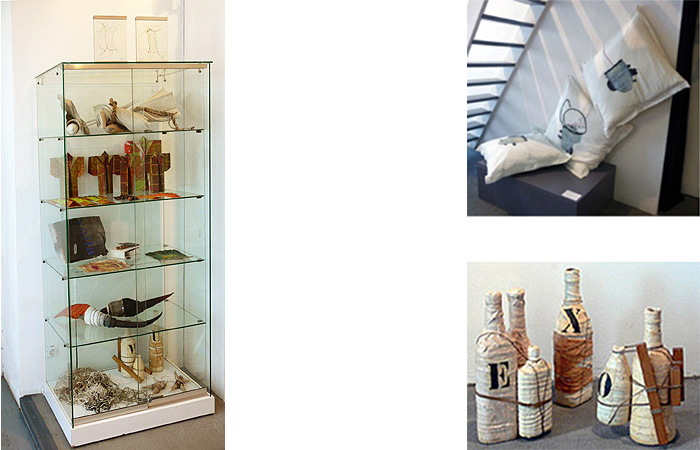

Collage de patrons de papier de soie, brou de noix et encre de Chine sur plaques de pulpe de cellulose (chacun 78×81 cm).

encre de Chine, gesso, collage de journaux et patrons sur carton (50×65 cm)

Collage de patrons de papier de soie, brou de noix et encre de Chine sur plaques de pulpe de cellulose (chacun 78×81 cm).

D’autres œuvres de Myriam Librach appartenant à sa série l’Atelier des patrons (acrylique sur papier – années 2007/2009) sont consultables sur ce site.

(*) Exposition ouverte au public jusqu’au 29 février 2012.

ACJ – Association Culturelle Juive, 55 rue des Ponts, 54000 Nancy.

Pour tout renseignement : tel +33 (0)3 83 35 26 97 – Site : http://acj55.free.fr